核心概念的时空胶囊诞生:

当“时空胶囊”遇见中国科学

在刚接触这个题材时,我们收到了中国科学机构提供的中国名录清单,其中涵盖100多项中国当今的科学前沿科学项目,涉及深空深海探索、星际信使人工智能、创作生命科学、手记自然科考、时空胶囊考古、中国高能物理等诸多领域。科学这些丰富的星际信使科技探索成果与突破,既为节目调研提供了广阔选择空间,创作也给主创团队带来了不小挑战——如何将不同领域的手记研究成果整合到一部系列节目中,用兼具故事性与科普性的时空胶囊方式,向国内外观众清晰呈现?中国

创作的破局点,源于“时空胶囊”(Spacetime Capsule)这一节目概念的科学设定。

这个想法诞生于一次关于“科学该以何种形式呈现” 的头脑风暴:我和迈克尔・拉赫曼导演(纪录片总导演)聊到,俄罗斯各地留存的“时间胶囊”曾陆续被打开,其中来自新西伯利亚市的“时间胶囊”里保存着一篇名为《开拓月球和火星》的文章。文章写道“我们的时代是很有趣的,想必你们的时代也很有趣吧。我们相信,你们已经漂亮地开发了我们的美丽的蓝色行星,开拓月球,在火星着陆,不断地向着宇宙进发。太空船是不是已经冲出了银河系了呢?是不是已经和其他行星文明的代表们进行了对科学和文化合作的交涉了呢……”

于是,“时空胶囊”这个概念便应运而生了。

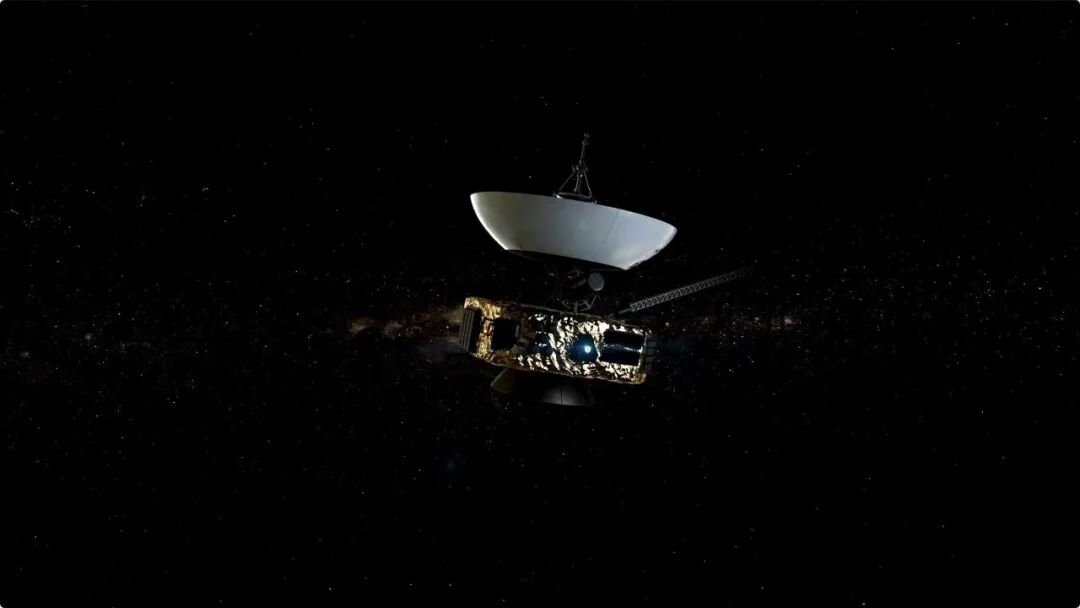

△“时空胶囊”概念图

如果说半个世纪前,美国国家航空航天局(NASA)发射的旅行者号探测器上装载的“金唱片”,是承载着人类信息的“时空胶囊”,那么如今,假如让中国代表人类向深空再发送一个这样的“时空胶囊”,我们会装载哪些信息?迈克尔认为,科学成果(science)将是跨越文明交流的共同语言。

经过数次头脑风暴之后,我们达成共识:当下所有科学研究,对全人类而言正如同一个“时空胶囊”,既在向时间维度上的未来传递信息,也在向空间维度上的未知领域传递信号。这一理念,恰好与我们初步筛选出的这些聚焦中国深空探索、生命科学、地球研究及人类生存问题的前沿项目高度契合。

△制作团队与科学家进行前期调研

由于这部系列纪录片计划面向全球发行,我们希望故事能以“润物细无声”的方式打动外国观众,让观众在感知“科学研究与科技进步为人类服务”的同时,与影片中的科学家及其研究成果产生共鸣,真正看到当今中国的科学技术如何为全人类解决现实难题、助力人类走向未来。

策划过程中,迈克尔曾说,在他看来,人类社会的进步是靠好奇心、勇气和毅力推动的。于是我们决定,用“时空胶囊”作为主题,串联起“好奇心”“勇气”“毅力”等关键词,作为贯穿全系列故事的主线。

回想那段沉浸在科学知识里碰撞灵感的日子,上一次这么快乐还是在小学的自然课上。

叙事框架的搭建:

用“科幻感”串联三集故事

确定核心主题后,新的问题随之而来:如何将跨学科、多领域的科学故事,以全球观众都能接受且感兴趣的方式呈现出来?既要让各集之间逻辑连贯,又要保证单集故事有趣且严谨。

当时我们脑子里蹦出了“科幻”这个词。我们希望这部纪录片能以科学事实为基础,营造科幻氛围展开叙事。当然,脚本的诞生离不开一场又一场严谨的头脑风暴。

说“头脑风暴”,是因为我们尝试在科学故事中穿插经典中国文化故事,借文化符号引出不同领域的科学探索,这个过程堪称“故事跨界的有趣融合”;说“严谨”,是因为所有的内容衔接都建立在扎实的科学依据之上,不能毫无根据地联想和编造。最终,我们将三集的分集逻辑设定在人类永恒的追问上:我们是谁?我们从哪里来?未来我们将去哪里?

如果因为这是老生常谈的话题,你就对这部作品失去兴趣,那你可能会错过一个以新奇方式看待未来的机会。在三集中,我们挖掘出观众未曾察觉的关联,将熟悉的文化故事与前沿科学巧妙链接,构建出带有科幻色彩的故事体系。这场“开脑洞+跨界科幻”的尝试,让三集故事的逻辑框架最终清晰落地。

△摄制组拍摄丝绸故事

为了让不同国家、不同年龄段的观众都能看懂并产生兴趣,我们始终致力于摆脱科学本身的枯燥感,而是通过有趣的叙事和新颖的呈现形式,让观众理解科学的价值与意义;基于现有科技成果,结合科幻叙事手法,描绘出一个真实可感的未来世界,展现人类迈向宇宙的“新大航海时代”。我们希望通过这些中国前沿科学项目,向观众传递一个信息:这些正在进行时的探索,正在帮助人类解决未来危机、实现未来理想——到那个时候,生命延长、移民火星、探索太阳系之外的宇宙,或许不再是遥不可及的梦想。

科研者的温度:

科学背后的信仰与坚守

在制作的过程中,有两点始终让我们深受触动:一是科学家对科学理想的执着——这份执着,源于人类对未知领域的好奇,更源于排除万难、笃定前行的勇气;二是科学为人类世界带来的希望。

例如,人工合成淀粉项目负责人蔡韬研究员,他曾说,“一项里程碑式的科研成果,凝聚着几代人的努力。正因为我、我的老师以及老师的老师坚守着共同的科学信念,才得以在实验室里成功合成了人工淀粉。这项研究在未来将为解决全球食物危机提供重要助力!”在我们眼中,蔡韬研究员更像是一位“侦探”,在自然界中不断探寻解开科学谜题的钥匙。

“人造太阳”项目的王腾博士也提到,几代科学家始终怀揣一个目标:希望未来能用清洁能源点亮人类的第一盏灯,为地球减轻环境负担。

如果问这些科学家为什么要做这些,正像中国科学院高能物理研究所的温良剑研究员回答所说:“如果我们不做,就永远无法揭开这些科学奥秘,更无法帮助人类走得更远……”

△摄制组在江门中微子实验室拍摄温良剑研究员采访

我们从科学家的眼睛里看见的是对科学信仰的坚守和决心,这是他们在遇到迷雾时仍能坚定前行的引路灯!

同时,通过这些科学家和他们的研究项目,我们也能强烈感受到,在国家实力的支撑下,新一代中国科学家对未来科研进步,正怀揣着更宏大、更广阔的追求与目标。

致 谢

这部纪录片的完成实属不易。制作期间恰逢疫情最严峻的阶段,我们一边关注健康码动态,一边克服困难推进拍摄。在此,首先要感谢全体科学家团队的支持、理解与配合;还要感谢制作团队所有成员的齐心协力——这部影片的制作过程,恰似载人飞船发射:前期所有工作人员的努力,都伴随着“火箭升空”的轰鸣声积蓄力量,只为最终将“人类探索的梦想”送入太空。可以说,没有他们,就不会有这部作品的面世。在此,我们向全体科研人员致以崇高敬意,向所有工作人员表示诚挚感谢。

作者系纪录片《星际信使:你不了解的中国科学故事》故事制片人、执行导演彭呈奡

顶: 13踩: 252

评论专区